「短歌とはこれを己が命とする者もいるが、文芸の一分野であって、要するに趣味嗜好に属するものであり、表現欲を充足させる一つに過ぎないものなのである」とは、三浦光世さんの言である。

とはいえ、当文学館館長・田中綾の『書棚から歌を』を読むと、とてもそんな程度では済まないだろう、という気がしてくる。

「おほうみの磯もとどろに寄する波われて砕けて裂けて散るかも」

この歌は、荒磯に波が寄せるさまを、とどろく波とともに活写した迫力ある一首であるが、太平洋戦争開戦時、医学部の学生であった加藤周一は、戦争という荒海から脱出できない自分の運命をこの歌に託していた。

「〈未来がない〉という危機感を、鎌倉幕府三代将軍であった実朝と共有していたのだ」と田中館長は解説する。

次は24才で早世した樋口一葉の歌、

「敷島のやまとますらをにえにしていくらかえたるもろこしの原」

この歌は日清戦争後の講和条約で台湾などを割譲された日本が題材となっている。

自国の兵士たちを「にえ=犠牲」にして、割譲された他国の領地ですね、と意訳できよう。

『女が国家を裏切るとき』を書いた菅聡子は、一葉が自国の戦争犠牲者をいち早く和歌にした点に着目し、弱者や犠牲者に目を向ける歌をつくっていたことを、高く評価していた。

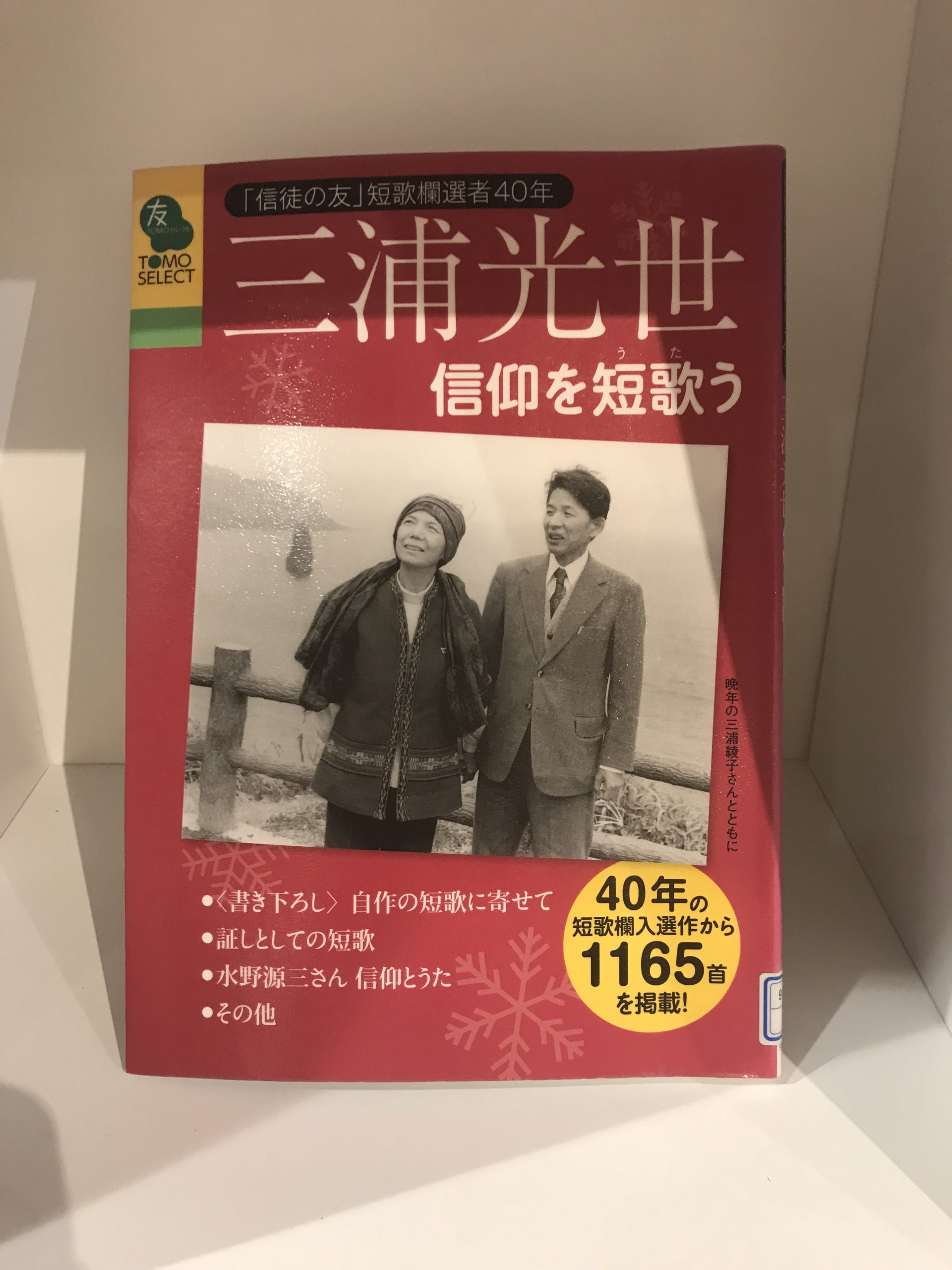

片山礼子先生は「敗戦後の日本において、三浦綾子の内面に光をさしのべたものとして、短歌との出会いは大きかったであろう」と書くのだが、光世さんは『信仰をうたう』の中で林あまりさんのインタビューを受けて次のように語っている。

「私に文章を練るだけの力もありませんでした。感動した日常茶飯事を五七五七七にしたようなわけです」とあくまでも控えめであるが、『死ぬという大切な仕事』の中では、次の一首が自分を変えた一首であると書き、綾子さんの挽歌であるとして、紹介している。

「妻の如く想ふと吾を抱きくれし君よ君よ還り来よ天の国より」

哀切とも痛切とも言いようがない。

私はこの一首を読んだとき、脳天を殴られたような気がした。

綾子さんは、昭和37年以降は短歌をつくらず、小説へと移行していくのだが、ここは田中館長の著作に戻って次の一句。

「起きては働き疲れては眠り人にも知られず死んでいくのか」

90年ほど前の労働者の文学を今なぜ、という問いには、それらが「不安の文学」だから、と答えることができるだろう。

これは楜沢健編『アンソロジー・プロレタリア文学 1 貧困』の中の一句であるが、これを館長は次のように書く。

「編者は南米のノーベル賞作家M.バルガス⁼リョサの定義を引いている。〈文学〉とは、〈世界がうまくできてはいないこと〉を教えてくれるものだ」、と。

貧困や不安を見て見ぬふりをする世界は、どう考えてもうまくできてはいないだろう。

だからこそ、これらを可視化させる装置として、文学は今も機能している。

「浜の真砂(さご)は尽きるともげに拗者(すねもの)の種は尽きまじ」

これは私の句ではなく、今から約50年前に雑誌『思想の科学』に載っていた句で、頭に妙にこびりついている句である。

しかし、三浦光世氏の短歌はそのようなものではない。

柔和この上もない方であり、誰に対してでも相手を尊重し、妻・三浦綾子を心の底から愛していた。

次の歌は光世さんの代表歌である。

「あたたかき日光(ひかげ)に廻る花時計見て立つ今日は結婚記念日」

By 三浦文学館内人 三浦隆一

コメント