今年の夏、私がテレビのニュース、新聞等で目にすることが多かったのは「戦後80年」と「猛暑」である。

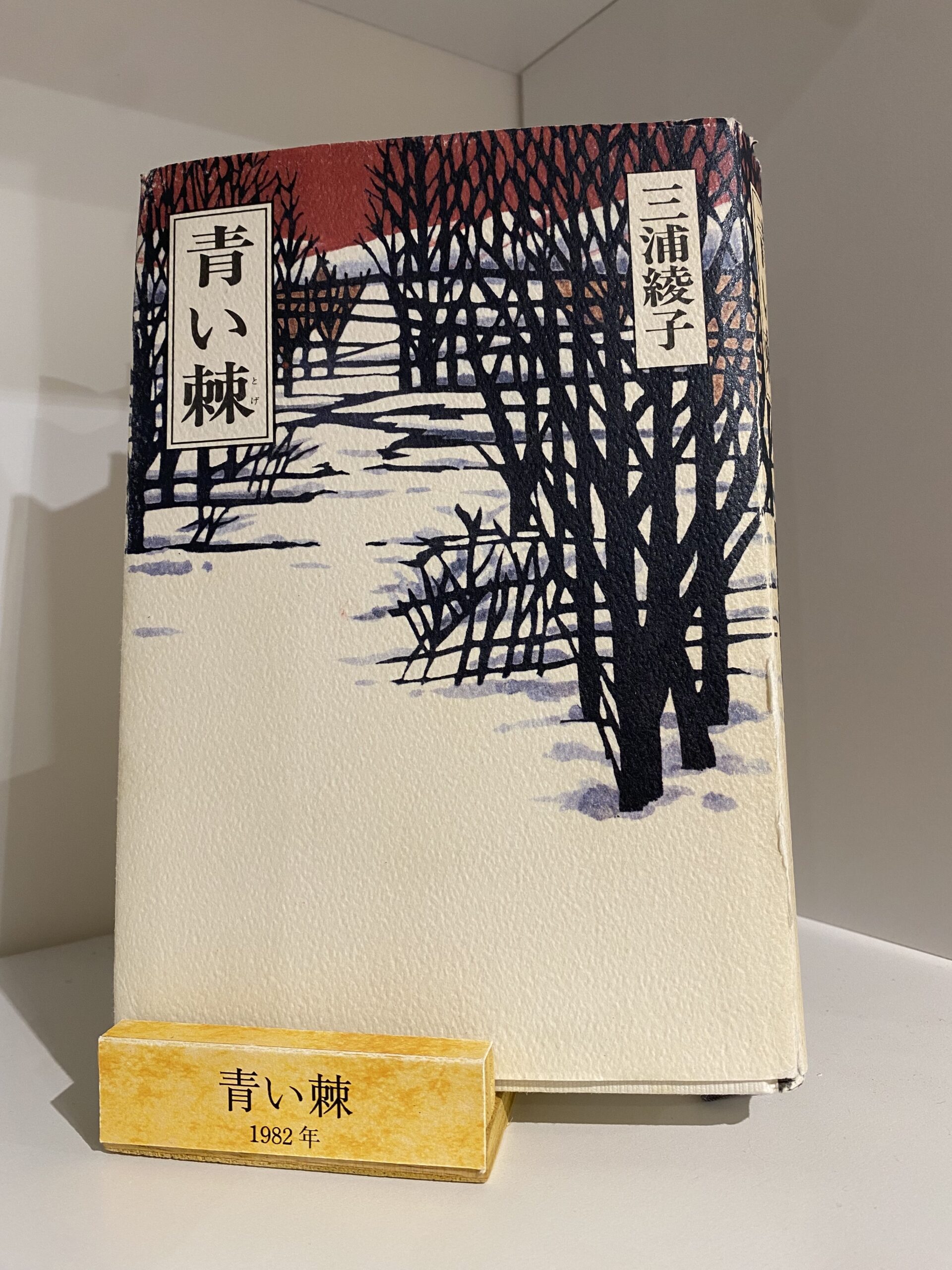

『青い棘』を読んで私が今までとは違う視点で考えさせられたのは、戦争に対するとらえ方である。

それは、この小説の主人公、邦越康郎の教え子の学生が企画した「戦争体験を聞く会」で語られた二人の演者の話である。一人は戦争中思想犯として投獄された体験を持つ活動家の話である。「戦争は(略)起こるものではなく起こすのです。なぜ起こすのか、戦争によって必ず得をする者がいるからです」この「戦争は(略)起こるものではなく起こすのです」と言う発言は、今、世界で起こっている戦争を見てもわかるように、戦争は自然発生的に起きるのではなく、人間が起こすものだという言葉に深くうなずいた。もう一人は、広島で被爆した市内在住の女性の訴えである。「今も原爆症のために現実の悲しみを負って生きている人間のいることを、皆さんに知っていただきたいのです。それは単にわたくしたち原爆者のためばかりではありません。人類が二度と核兵器を使わないためなのです。(略)今度戦争が起きたら広島と長崎程度で事は終わらないのです。(略)戦争反対のために、せめて一日十分間でも、何かをしてください。おねがいです」。この女性の悲痛な叫びとも言える発言は胸を打つ。

さらに考えさせられたのは、邦越康郎の長男の寛が韓国旅行から帰り、妻の夕起子に話したことである。寛は夕起子に、次のようなことを話す。「韓国に行ったら、日本は加害者の国だとつくづく思ったなあ。被害者の国じゃないんだな。むろん原爆という被害を受けたにせよ、やっぱり加害者の国なんだなあ」

この「被害者」と「加害者」のとらえ方である。

私はこれまで広島と長崎への原子爆弾の投下も北方領土問題も被害者の立場でとらえてきた。しかし、戦争には一方的な被害者と加害者があることはないと考えさせられた。『青い棘』では中国人に対する虐待についても書かれている。

米の産地東川村を流れる忠別川は、「大雪山に源を発し、渓谷の急流を流れてくるため、灌漑に不適なほどに水温が低かった。この水を一旦遊水池に導き、水温が上昇してから田水としなければ、米の増産を望めなかった。」この遊水池を振るために中国人338名が連行されたそのうち88名が死亡した。その中には17歳の少年が2名いた。この作業中は食べるものもろくに与えられず着るものも粗末でひどい虐待が繰り返された。「遊水池は今もなお忠別河水の水温上昇施設として、東川町、並びに旭川市に及ぶ美田を潤す。」この事実は、戦争は加害者と被害者(加害者の国と被害者の国)に分かれるのではなく加害者の国=被害者の国なのだということを考えさせられる。

今年は、コメ不足が大きな話題になったが、この旭川の美味しい米も戦争と深くかかわっていたことを知ると「戦争反対のために、せめて一日十分間でも何かをしてください。」と言う女性の言葉を忘れてはならないと思う。

私にとってこの夏のキーワードのひとつ「30度越え」はここ10年位前かと思っていたが、『青い棘』に「今日は30度を超えている」と暑い夏に対する会話が出てくる。記憶をたどると24~25年前も扇風機が売り切れて買えなかったことを思い出した。戦後80年がたち、過去最高に暑かった夏『青い棘』を読んで、今できることは、毎年、夏になると報道される「戦後」を自分事として考え、そして今起きている「戦争」が一日も早く終わるように願うことである。

コメント